Biokunststoffe können einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, wenn sie im Kreislauf geführt werden. Das Ziel ist es, Produkte so zu gestalten, dass sie nach der Nutzung durch Wieder- und Weiterverwendung sowie Recycling im Kreislauf bleiben. Das Prinzip der Circular Economy zielt darauf ab, alle Produkte, Teile und Materialien möglichst lange und optimal zu nutzen, um natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu minimieren.

Wichtigste Erkenntnisse

- Biokunststoffe können einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft leisten.

- Das Ziel ist es, Produkte so zu gestalten, dass sie im Kreislauf bleiben können.

- Die Circular Economy zielt darauf ab, Ressourcen möglichst lange und optimal zu nutzen.

- Dies dient dem Schutz der Umwelt und der Schonung natürlicher Ressourcen.

- Das neue Verpackungsgesetz in Deutschland fördert den Einsatz von Recyclatmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen.

Grundlagen der Biokunststoffe und ihre Bedeutung für die Umwelt

Biokunststoffe, auch bekannt als Grüne Polymere oder Biobasierte Polymere, sind Kunststoffe, die aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen, erdölbasierten Kunststoffen, die auf fossilen Ressourcen basieren, werden Biokunststoffe aus Biomasse wie Cellulose, Stärke, Zellulose und Pflanzenölen produziert. Diese Materialien sind nicht nur umweltfreundlich, sondern können auch zum Teil biologisch abgebaut werden.

Definition und Arten von biobasierten Polymeren

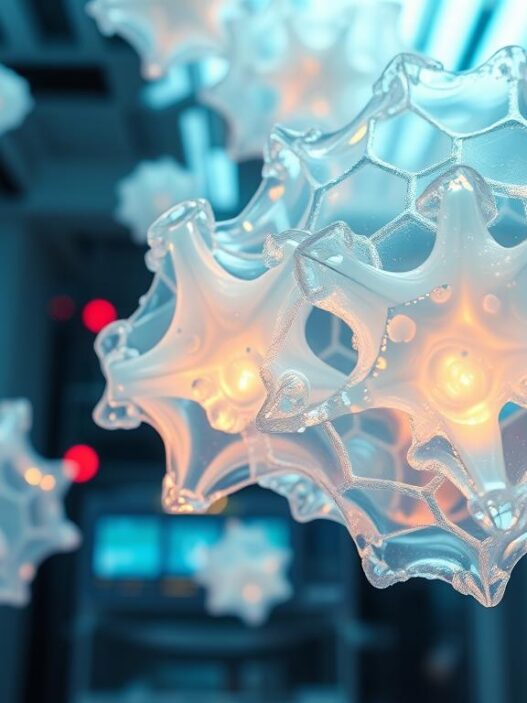

Biokunststoffe umfassen eine Vielzahl von Materialien, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Dazu gehören beispielsweise thermoplastische Stärke (TPS), Celluloseregerate und Celluloseester sowie Polymilchsäure (PLA) und Polyhydroxyalkanoate (PHA). Diese Polymere werden durch Fermentation, chemische Synthese oder Extraktion aus pflanzlichen Quellen wie Mais, Weizen, Kartoffeln und Holz hergestellt.

Unterschied zu konventionellen Kunststoffen

Der Hauptunterschied zu herkömmlichen, erdölbasierten Kunststoffen liegt in der Herkunft der Rohstoffe. Biokunststoffe basieren auf erneuerbaren Ressourcen, während konventionelle Kunststoffe aus fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas produziert werden. Darüber hinaus können Biokunststoffe in der Regel biologisch abgebaut werden, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative macht.

Ökologische Vorteile der Biokunststoffe

Der Einsatz von Bioabbaubare Kunststoffe und Biobasierte Polymere bietet wichtige ökologische Vorteile. Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe wird die Abhängigkeit von endlichen fossilen Ressourcen reduziert. Gleichzeitig können Grüne Polymere bei richtiger Entsorgung die Belastung der Umwelt durch Kunststoffabfälle verringern. Insgesamt tragen Biokunststoffe dazu bei, die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie zu fördern.

Aktuelle Marktentwicklung von Biokunststoffen in Deutschland

Die globale Produktionskapazität von Biokunststoffen wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Bis zum Jahr 2029 wird sich die Kapazität mehr als verdoppeln – von 2,47 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf 5,73 Millionen Tonnen. Biokunststoffe gewinnen somit zunehmend an Bedeutung, sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Dabei setzen sich biobasierte, nicht biologisch abbaubare Kunststoffe mit 43,7% durch, während biobasierte, biologisch abbaubare Materialien 56,3% der Biokunststoffproduktion ausmachen. Der Marktanteil von Polymilchsäure (PLA) wird von 37,1% im Jahr 2024 auf 42,3% bis 2029 steigen, während Polyhydroxyalkanoat (PHA) einen Zuwachs von 4,1% auf 17% verzeichnen wird.

Flexible und starre Verpackungen sind die Hauptanwendungsbereiche für Biokunststoffe und machen 2024 rund 45% der globalen Produktionskapazität aus. Weitere wichtige Sektoren sind Konsumgüter mit 13% sowie Fasern mit 20% und Landwirtschaft/Gartenbau mit 5%.

In Deutschland stieg die Kunststoffproduktion von 367 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf prognostizierte 515 Millionen Tonnen bis 2030. Der Markt für biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe wächst stetig, getrieben durch die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.

Allerdings sind Biokunststoffe derzeit noch kostenintensiver als fossile Kunststoffe, was die Branche dazu treibt, effizientere Herstellungsverfahren zu entwickeln. Dennoch bieten Biokunststoffe entscheidende Vorteile wie Recyclingfähigkeit, Kompostierbarkeit und geringere CO2-Emissionen.

Recycling Biokunststoffe: Prozesse und Technologien

Das Recycling von Biokunststoffen ist ein wichtiger Aspekt der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Verschiedene Prozesse und Technologien werden eingesetzt, um Recycling Biokunststoffe effizient und umweltverträglich zu gestalten.

Werkstoffliches Recycling

Beim werkstofflichen Recycling von Biokunststoffen werden die Materialien direkt wiederverwertet. Durch Prozessoptimierung können Rezyklate in hochwertigen Anwendungen eingesetzt werden. Der Mahlprozess und die Granulatherstellung sind zentrale Aspekte dieses Verfahrens.

Biologische Verwertung

Die Kompostierbarkeit bestimmter Biokunststoffe ermöglicht eine biologische Verwertung. Durch Vergärung und Kompostierung können diese Materialien zu nährstoffreichen Bodenverbessern und Düngemitteln verarbeitet werden.

Innovative Recyclingmethoden

Neue Recyclingtechnologien wie das chemische Recycling und die Pyrolyse werden entwickelt, um die Kreislauffähigkeit von Biokunststoffen weiter zu verbessern. Hierbei können hochwertige Rezyklate für vielfältige Anwendungen gewonnen werden.

Recycling Biokunststoffe ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Durch den Einsatz dieser innovativen Recyclingverfahren können Biokunststoffe effizient wiederverwertet und in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Dies trägt maßgeblich zu einer ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Zukunft bei.

Das neue Verpackungsgesetz und seine Auswirkungen

Das neue deutsche Verpackungsgesetz trat am 1. Januar 2019 in Kraft und bringt wichtige Änderungen für den Umgang mit Biokunststoffen und deren Recycling. Das Gesetz fordert in §21 (1) 2 die Förderung des Einsatzes von recycelten Kunststoffen und nachwachsenden Rohstoffen. Gleichzeitig legt §16 eine schrittweise Erhöhung der Verwertung von Kunststoffabfällen auf 90 Prozent bis 2022 fest, wobei 70 Prozent davon werkstofflich verwertet werden sollen.

Diese Vorgaben haben direkte Auswirkungen auf die Nutzung und das Recycling von Biokunststoffen. Derzeit liegt der Biokunststoffanteil am gesamten Kunststoffmarkt in Deutschland lediglich bei 0,6 Prozent. Um die gesetzlichen Ziele zu erreichen, muss der Einsatz von nachhaltigen Materialien deutlich erhöht werden.

Die Industrie ist gefordert, innovative Lösungen zu entwickeln und zu etablieren, um Biokunststoffe effektiv in den Kreislauf zu integrieren. Dazu gehören neben optimierten Sortier- und Recyclingverfahren auch Maßnahmen wie die Kennzeichnung von Recyclingprodukten oder der Ausbau von Mehrwegsystemen.

Die Herausforderungen sind vielfältig, aber das neue Verpackungsgesetz bietet auch Chancen für eine stärkere Nutzung von Biokunststoffen und eine Steigerung der Recyclingquoten. Nur durch ein ganzheitliches Konzept unter Einbeziehung aller Beteiligten in der Wertschöpfungskette kann die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Deutschland vorangetrieben werden.

Kreislaufwirtschaft als Zukunftsmodell

Die Kreislaufwirtschaft, auch bekannt als Circular Economy, ist ein Zukunftskonzept, das darauf abzielt, Produkte, Materialien und Ressourcen möglichst lange im Wirtschaftskreislauf zu halten und deren Nutzungsdauer zu verlängern. Im Mittelpunkt stehen dabei Prinzipien wie Wiederverwertung, Reparatur und Wiederverwendung, um den Verbrauch von Rohstoffen und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Prinzipien der Circular Economy

Ein Schlüsselprinzip der Kreislaufwirtschaft ist es, Abfall zu vermeiden und Produkte so zu gestalten, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer wiederverwertet oder recycelt werden können. Statt lineare „take-make-dispose“-Modelle zu verfolgen, streben Unternehmen in einer Kreislaufwirtschaft danach, Materialien und Komponenten so lange wie möglich im Kreislauf zu halten.

Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit

Ein weiteres Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, die Effizienz im Umgang mit natürlichen Ressourcen zu steigern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Durch die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien können wertvolle Rohstoffe geschont und der CO2-Ausstoß reduziert werden. Dies trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig die Ressourceneffizienz zu erhöhen.

„Die Kreislaufwirtschaft ist eine Chance, den Verbrauch von Ressourcen zu senken und die Umwelt zu schützen.“

Insgesamt bietet die Kreislaufwirtschaft ein zukunftsweisendes Modell, das darauf abzielt, die Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.

Herausforderungen bei der Verwertung von Biokunststoffen

Biokunststoffe bieten vielversprechende Möglichkeiten zur Reduktion des Plastikmülls und der Minimierung der Umweltbelastung. Allerdings stellen sich bei der Verwertung dieser nachwachsenden Materialien auch einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Eine der Hauptprobleme besteht in der fehlenden Infrastruktur zur Sammlung und Verarbeitung von Biokunststoffen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen. Hinzu kommt die Vielfalt der Materialtypen bei Biokunststoffen, die unterschiedliche Recyclingverfahren erfordert und das Recycling erschwert.

Auch die biologische Abbaubarkeit von Biokunststoffen birgt Hürden: Nicht alle Industriekompostierungsanlagen sind darauf ausgelegt, diese Materialien vollständig zu zersetzen. Zudem enthalten viele Biokunststoffe noch fossile Bestandteile, was den ökologischen Vorteil mindert.

Um die Verwertung von Biokunststoffen zu verbessern, sind technologische Fortschritte wie Enzymtechnologien und die Entwicklung spezifischer Recyclingströme entscheidend. Gleichzeitig müssen Verbraucher über die korrekte Entsorgung aufgeklärt werden, damit Biokunststoffe tatsächlich in den Kreislauf zurückgeführt werden können.

„Forschung und Innovation spielen eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Kreislaufwirtschaft von Biokunststoffen.“

Durch die Zusammenarbeit aller Akteure in der Wertschöpfungskette – von Materialproduzenten bis hin zu Haushalten und Recyclingunternehmen – können die Recycling-Herausforderungen bei Biokunststoffen schrittweise überwunden werden. Nur so können deren ökologische Vorteile voll zum Tragen kommen.

Pflanzliche Ausgangsstoffe und erneuerbare Ressourcen

Biokunststoffe sind eine vielversprechende Alternative zu konventionellen Kunststoffen, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr oder Zellulose hergestellt werden. Der nachhaltige Anbau dieser pflanzlichen Ausgangsstoffe ist entscheidend für die Umweltbilanz von Biokunststoffen. Die Erneuerbare Ressourcen müssen effizient und verantwortungsvoll genutzt werden, um die Produktion von Biokunststoffen weiter voranzubringen.

Nachwachsende Rohstoffe in der Produktion

Verschiedene Zertifizierungsprogramme wie das „OK-biobased Logo“ von TÜV Austria oder die „Biobased Logos“ von DIN CERTCO zeigen den Anteil an biobasiertem Kohlenstoff in Produkten an. Auch das US-amerikanische „BioPreferred“-Programm fördert den Einsatz von Produkten mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Rohstoffen. In Deutschland wird diskutiert, den Einsatz von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere in der öffentlichen Beschaffung, stärker zu unterstützen.

Nachhaltiger Anbau und Verfügbarkeit

Der Anbau der Rohstoffe für Biokunststoffe ist jedoch aufwendig und energieintensiv. Zudem sind nicht alle Bio-basierten Kunststoffe im Kompost oder in der Umwelt biologisch abbaubar. Die Öko-Bilanz von Bio-Kunststoffprodukten hängt maßgeblich davon ab, woher die Rohstoffe stammen. Daher ist es wichtig, den nachhaltigen Anbau und die Verfügbarkeit der erneuerbaren Ressourcen weiter zu optimieren, um die Vorteile von Biokunststoffen voll ausschöpfen zu können.

Die Forschung konzentriert sich darauf, neue pflanzliche Ausgangsstoffe zu erschließen und die Anbaumethoden weiter zu verbessern, um die Produktion von Biokunststoffen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Nur so können die Erneuerbare Ressourcen langfristig als Alternative zu fossilen Rohstoffen dienen.

CO2-Reduktion durch Biokunststoff-Recycling

Das Recycling von Biokunststoffen spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von CO2-Emissionen. Durch die Wiederverwendung und das Recycling dieser umweltfreundlichen Werkstoffe wird der Bedarf an neuen Rohstoffen und Energie für die Produktion deutlich verringert. Studien zeigen, dass das Biokunststoff-Recycling ein signifikantes Potenzial zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks hat.

Biobasierte Kunststoffe sind klimaneutral, da sie während ihrer Lebenszeit das gleiche CO2 aufnehmen, das sie bei Verbrennung oder Zersetzung wieder abgeben. Im Vergleich zu petrochemischen Kunststoffen bieten sie somit einen ökologischen Vorteil. Darüber hinaus können Biokunststoffe im Abfallstrom getrennt, recycelt und in neue Produkte umgewandelt werden.

„Wenn die jährlich produzierten 350 Millionen Tonnen Kunststoffe weltweit vollständig über biobasierte Kunststoffe dargestellt würden, würde etwa 5 Prozent der verfügbaren Ackerfläche benötigt.“

Allerdings ist die Recyclingquote für Bioplastik in der EU derzeit noch gering. Fortschrittliche Recycling-Systeme werden zwar in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden entwickelt, aber eine flächendeckende Infrastruktur fehlt noch. Die Europäische Union arbeitet jedoch an Richtlinien zur Verbesserung der Recyclingkapazitäten für Biokunststoffe.

Insgesamt zeigt das Biokunststoff-Recycling ein großes Potenzial, um den CO2-Fußabdruck zu verringern und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Industrielle Anwendungen und Praxisbeispiele

Biokunststoffe finden in verschiedenen industriellen Anwendungen Einsatz und bieten innovative, umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen. Ein Hauptanwendungsgebiet sind Verpackungen, insbesondere für Lebensmittel. Unternehmen wie BASF, NatureWorks und Novamont haben hier bahnbrechende Produkte entwickelt, die biologisch abbaubar und kompostierbar sind.

Darüber hinaus werden Biokunststoffe auch in der Textilbranche eingesetzt, etwa für die Herstellung von biobasierten Fasern und Geweben. Auch im Automobilbereich finden sie Verwendung, beispielsweise für Innenausstattungen und Leichtbaukomponenten. Zudem werden Biokunststoffe in medizinischen Produkten wie Implantaten oder Verbandsmaterial eingesetzt.

Diese Praxisbeispiele zeigen das große Potenzial und die Vielseitigkeit von Biokunststoffen in verschiedenen Industriesektoren. Sie tragen dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu verringern und eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft zu fördern.

„Biokunststoffe bieten eine vielversprechende Lösung, um die Umweltbelastung durch herkömmliche Kunststoffe zu reduzieren und unsere Wirtschaft auf ein umweltfreundlicheres Fundament zu stellen.“

Zukunftsperspektiven der Biokunststoff-Industrie

Die Zukunft der Biokunststoff-Industrie ist vielversprechend, aber auch herausfordernd. Experten wie Patrick Zimmermann diskutieren auf Konferenzen wie dem EBC23 in Berlin über Rohstoffe, Anwendungen und die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für eine CO2-neutrale Industrie. Die Branche konzentriert sich auf die Entwicklung neuer, leistungsfähigerer Biokunststoffe, die Verbesserung der Recyclingfähigkeit und die Erweiterung der Anwendungsbereiche.

Innovationen in der Produktionstechnologie und der Kreislaufwirtschaft werden die Zukunft der Biokunststoffe maßgeblich beeinflussen. Die Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um die Eigenschaften und Funktionalität der Biokunststoffe weiter zu verbessern. Gleichzeitig wird die Optimierung von Recyclingverfahren und die Schließung von Rohstoffkreisläufen immer wichtiger, um die Nachhaltigkeit der Branche zu steigern.

Trotz der vielversprechenden Perspektiven bleiben Herausforderungen, wie die Verfügbarkeit von geeigneten Rohstoffen und die Skalierung der Produktion. Die Biokunststoff-Industrie muss diese Hürden überwinden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und einen maßgeblichen Beitrag zu einer CO2-neutralen Zukunft zu leisten.