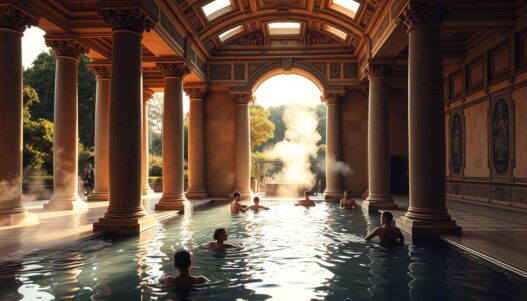

Kaum zu glauben, aber die Römer errichteten vor über 1.800 Jahren bereits die größte Thermenanlage nördlich der Alpen – in Badenweiler im Schwarzwald. Diese beeindruckende Tatsache zeigt, welch hohen Stellenwert das Baden und die Körperpflege in der römischen Kultur hatten. Römische Thermen waren weit mehr als reine Reinigungsorte; sie waren Orte der Entspannung, des geselligen Beisammenseins und der medizinischen Anwendungen.

Kernpunkte auf einen Blick

- Römische Thermen als architektonische Meisterwerke

- Technische Innovationen der Römer im Thermenbau

- Badehäuser als Zentren des gesellschaftlichen Lebens

- Heilsame Wirkung der Thermenanwendungen

- Weiterführung der römischen Badekultur bis heute

Die Geschichte der römischen Badekultur

Die römische Badekultur hat ihre Wurzeln im antiken Griechenland, wo öffentliche Bäder etwa 400-300 v. Chr. entstanden. Um 300-200 v. Chr. wurde die Badekultur Teil der römischen Gesellschaft als sogenannte „Balnea“. Die Therme Stabiane in Pompeji, errichtet im 3. Jahrhundert v. Chr., zählt zu den frühesten bekannten öffentlichen römischen Badeanlagen.

Entwicklung der ersten öffentlichen Thermen

Mit zunehmendem Wohlstand des Römischen Reiches entstanden in den folgenden Jahrhunderten immer größere und luxuriösere Badeanlagen. Die Thermen des Agrippa, eröffnet um 20 v. Chr., markierten eine mittlere Entwicklungsphase der römischen römischen Badeanlagen.

Blütezeit der Kaiserlichen Badeanlagen

Im 1. Jahrhundert n. Chr. erreichten die römische Badekultur und ihre Bauwerke einen Höhepunkt. Prachtvolle Kaiserthermen wie die Thermen des Nero repräsentierten den „Kaisertyp“ der alten Thermen. Zu dieser Zeit waren die Thermenanlagen zu zentralen Treffpunkten des geselligen Lebens in Rom geworden.

„Jede größere Zivilstadt wie Carnuntum besaß mindestens eine größere Therme in den Grenzprovinzen.“

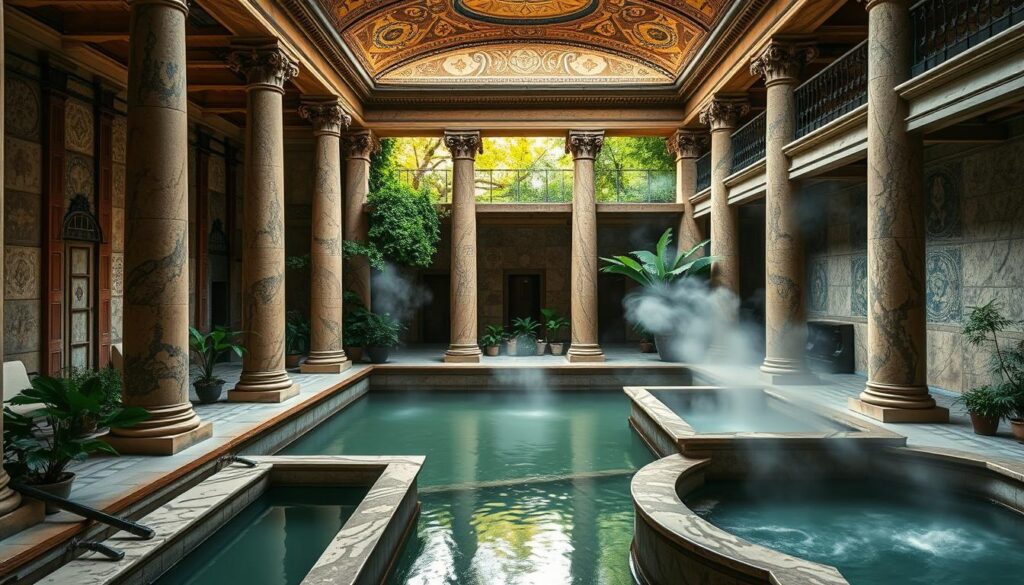

Architektonische Meisterwerke: Die römische Therme als Baukunst

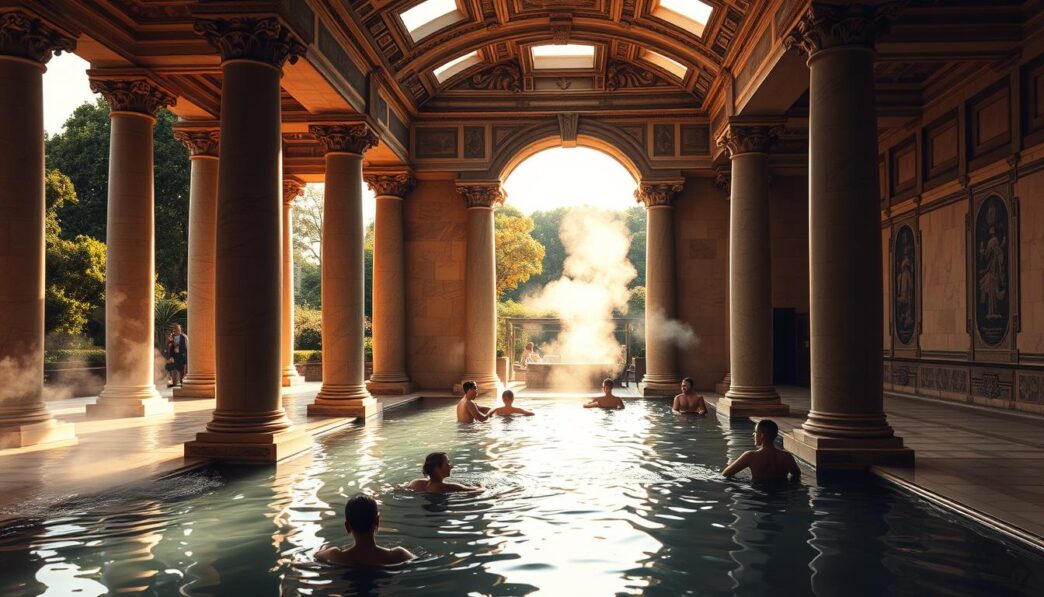

Die römische Architektur, die sich über etwa neun Jahrhunderte von 500 v. Chr. bis 400 n. Chr. erstreckte, war von imposanten Bauwerken und technischen Innovationen geprägt. Römische Thermen – prachtvolle, öffentliche Badeanlagen – zählten zu den architektonischen Meisterwerken jener Zeit.

Mit marmorverkleideten Räumen, kunstvollen Säulen und aufwendigen Fassaden verkörperten die römischen Thermen eine beeindruckende Baukunst. Der antike Architekt Vitruv lieferte in seinem Werk „De Architectura“ detaillierte Bauanleitungen für diese Badekomplexe. Wände wurden aus Backstein oder verfugten Bruchsteinen errichtet, verstärkt durch das innovative Opus caementitium, eine Art römischen Beton.

Um Feuchtigkeit vorzubeugen, setzten die Römer auf Doppelgewölbekonstruktionen. Böden wurden oft mit kunstvollen Mosaiken gestaltet, Wände verputzt und bemalt oder mit Marmor verkleidet. Große Fenster und Glasgewölbe sorgten für viel Licht in den antiken Badehäusern. Beeindruckende Kuppelkonstruktionen, wie jene der Kaiserthermen, zählten zu den imposantesten Bauwerken des Römischen Reiches.

Die Architektur der römischen Thermen vereinte Funktionalität und Ästhetik auf meisterhafte Weise. Diese Badekomplexe waren nicht nur Orte der Entspannung, sondern auch Ausdruck der römischen Bautradition und technischen Finesse.

Das ausgeklügelte Heizsystem der Thermen

Die römischen Bäder, auch bekannt als römische Thermen, waren wahre Meisterwerke der Ingenieurskunst. Das Herzstück dieser imposanten Bauten war ihr ausgeklügeltes Heizsystem, das die Besucher in eine Oase der Entspannung versetzte.

Das Hypokaustum-System

Eine bahnbrechende Erfindung der Römer war das Hypokaustum-System, eine innovative Fußbodenheizung. Von einer im Keller gelegenen Feuerstelle verteilte sich heißer Dampf unter den Böden und stieg durch Hohlziegel an den Wänden hoch. Dadurch wurden die römischen Thermen gleichmäßig erwärmt und boten den Besuchern ein angenehmes Badeerlebnis.

Wandheizung und Warmwasserverteilung

Neben der Fußbodenheizung beherrschten die Römer auch die Technik der Wandheizung und Warmwasserverteilung in ihren römischen Bädern. Sie verwendeten wasserdichten Mörtel für Wasserleitungen und sogar Bleirohre, um das Wasser in die Thermenanlagen zu leiten – sei es über Aquädukte oder durch die Nutzung von Thermalquellen.

Technische Innovationen der Römer

Die römischen Ingenieure waren wahre Visionäre ihrer Zeit. Sie kombinierten Feuer und Wasser in den römischen Thermen meisterhaft, um ein Badeerlebnis zu schaffen, das bis heute fasziniert. Ihre technischen Innovationen legten den Grundstein für die Entwicklung moderner Wellness- und Entspannungsoasen.

Gesellschaftliches Leben in den antiken Badehäusern

Die antiken römische Thermen waren weit mehr als nur Orte der Reinigung und Entspannung – sie waren Zentren des gesellschaftlichen Lebens im Römischen Reich. Neben der körperlichen Pflege dienten die prachtvollen antike Badehäuser als Treffpunkte für den sozialen Austausch, kulturelle Darbietungen und sogar geschäftliche Verhandlungen.

In den Thermen fanden sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen. Dort konnten sie nicht nur baden, sondern auch Vorträge lauschen, Musik genießen, Dichterlesungen beiwohnen und angeregte Diskussionen führen. Darüber hinaus standen ihnen verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung, wie Masseure, Trainer, Salber und Kosmetikerinnen, die sich um ihr körperliches Wohlbefinden kümmerten.

„In den Blütezeiten des Römischen Reiches entwickelten sich die öffentlichen Bäder zu sozialen Netzwerken, in denen die gesellschaftliche Ordnung täglich neu verhandelt wurde.“

Für die einfachen Bürger Roms gehörte ein Nachmittag in einer der prächtigen römische Therme zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten, neben den öffentlichen Spielen. Hier konnten sie sich nicht nur entspannen, sondern auch Kontakte knüpfen, Informationen austauschen und sogar Geschäfte anbahnen. Die Bäder waren somit nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch zentrale Orte der sozialen Integration und des Austauschs im Römischen Reich.

Die verschiedenen Räume und ihre Funktionen

Ein Besuch in einer römischen therme war ein ganzheitliches Erlebnis. Der Besucher durchschritt eine Reihe von Räumen mit jeweils spezifischer Funktion, um so den gesamten Badevorgang zu durchlaufen. Im Apodyterium, dem Auskleideraum, begann der Badegast den Besuch, hier befanden sich abschließbare Wandnischen (Loculi) für die persönlichen Sachen. Anschließend ging es weiter ins Frigidarium, wo er sich in Kaltwasserbecken (Piscinen) erfrischen konnte.

Das Tepidarium diente daraufhin als Aufwärm- oder Durchgangsraum, bevor der Besucher schließlich das Caldarium betrat – den heißesten Raum, der durch eine ausgeklügelte Hypokaustenanlage beheizt wurde. Zusätzlich zu diesen Hauptbereichen fanden sich in den römischen Thermeanlagen noch weitere Räumlichkeiten wie die große, meist unüberdachte Natatio (Schwimmbecken), Sporthallen (Palästra oder Gymnasion) sowie Salbzimmer (Unctorium) und in reichen Thermen sogar ein separates Schwitzbad (Laconicum).

Bedeutung der einzelnen Badebereiche

Jeder dieser Räume hatte eine spezifische Funktion und Bedeutung für den Badegang. So dienten das Frigidarium und Caldarium der Körpertemperatur-Regulierung, während das Tepidarium als Übergang dazwischen fungierte. In den Sportsälen und Unterhaltungszonen konnten sich die Gäste zudem körperlich betätigen oder einfach entspannen. Ärzte und Balneologen (Badespezialisten) standen darüber hinaus zur Verfügung, was die römischen Thermen zu Orten der Körperpflege und Gesundheitsvorsorge machte.

Sport- und Entspannungszonen

Neben den reinen Baderäumen verfügten die großen römischen Bäderanalgen auch über Sportanlagen und Entspannungszonen. So gab es unter anderem Palästren für körperliche Ertüchtigung sowie Räume für Massagen, Schönheitsbehandlungen und andere Wellness-Angebote. Die antiken Badehäuser entwickelten sich so zu vielschichtigen Zentren des geselligen und gesundheitsfördernden Lebens im alten Rom.

Heilbäder und medizinische Anwendungen

Bereits in vorrömischer Zeit wurden heiße Dämpfe und Thermalquellen zu Heilzwecken genutzt. Die römischen Heilbäder wie Aquae Sulis (Britannien), Pautalia (Thrakien), Aquae (Baden-Baden) und Baiae waren zu dieser Zeit bekannte Kurorte. Mit der Einführung der Balneologie durch Asklepiades von Bithynien gewannen diese Bäder an medizinischer Bedeutung.

Der Arzt Rufus von Ephesos empfahl um 100 n. Chr. Dampfbäder und Aufenthalte im Laconium (Schwitzbad) gegen Gicht. Galen gab zudem detaillierte Anleitungen zur Nutzung der verschiedenen Räume und Einrichtungen in den römischen Thermen, abgestimmt auf Konstitution und Gesundheitszustand des Einzelnen.

Thermalwasser enthält viele gesundheitsförderliche Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium, Sulfate, Jod oder Kohlendioxid. So kann Kohlensäure die Durchblutung steigern, Schwefelbäder bei Hautproblemen und Rheuma helfen und Studien zeigen eine stressmindernde Wirkung von Thermalwasser durch Senkung des Kortisol-Gehalts.

Kuren im Thermalbad werden gezielt für therapeutische Zwecke eingesetzt, um Beschwerden zu lindern. Auch Trinkkuren mit Thermalwasser können bei Magen-Darm-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und Diabetes hilfreich sein.

Eine weitere traditionelle Anwendung sind Moorbäder, die schon im antiken Rom und Griechenland geschätzt wurden. Wirkstoffe im Torf wie Huminsäure, Kieselsäure, Magnesium, Kalzium, Kupfer und Eisen wirken entzündungshemmend, entspannend und unterstützen verschiedene Körperfunktionen. Moor-Anwendungen können bei Muskelverspannungen, Arthrose, Rheuma, Hauterkrankungen und gynäkologischen Beschwerden Linderung bringen.

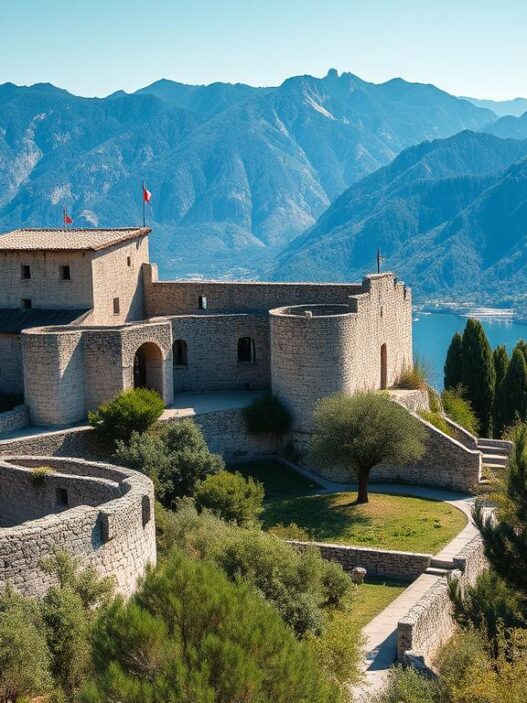

Berühmte römische Thermenanlagen in Deutschland

Deutschland beherbergt einige der beeindruckendsten Überreste römischer Badekulturen nördlich der Alpen. Diese römischen Therme und Thermenruinen bieten faszinierende Einblicke in die römischen Bäderstädte und deren Bedeutung für das gesellschaftliche Leben in der Antike.

Baden-Baden als historisches Beispiel

Ein herausragendes Beispiel ist das antike Aquae, das heutige Baden-Baden. Als bekannter Kurort in der römischen Provinz war die Stadt ein beliebter Ort, um in den zahlreichen römischen Thermen zu entspannen und Heilbehandlungen in Anspruch zu nehmen. Die Überreste dieser Thermenanlagen sind bis heute ein Touristenmagnet und zeugen von der Pracht der damaligen Badeanlagen.

Erhaltene Thermenruinen

Weitere bedeutende römische Therme und Thermenruinen finden sich in Trier, Aachen und Weißenburg in Bayern. Die Thermenruinen in Weißenburg, die 1977 entdeckt wurden, sind ein hervorragend erhaltenes Beispiel für die römische Badekultur nördlich der Alpen. Die Anlage umfasste mehrere Bauphasen vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. und beinhaltet beeindruckende Überreste wie das Caldarium mit seiner Raumtemperatur von 32°C.

Diese römischen Therme und Thermenruinen in Deutschland sind nicht nur archäologisch faszinierend, sondern geben auch Einblicke in die Verbreitung der römischen Badekultur weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Sie zeugen von der technischen Leistungsfähigkeit und dem gesellschaftlichen Stellenwert der Thermen im antiken Römischen Reich.

Wellness und Körperpflege im antiken Rom

Die römische Badekultur war weit mehr als nur das einfache Baden. In den beeindruckenden Thermenanlagen der Antike wurden umfassende Wellness-Angebote und ausgefeilte Körperpflegepraxis gepflegt. Der Besuch in den Thermen war ein mehrstündiges Ritual, das oft mit Fitnessübungen in der Palaestra begann.

Die Römer nutzten verschiedenste Öle, Salben und Düfte zur Hautpflege und Verschönerung. Das Schaben der Haut mit einem Strigilis gehörte zur täglichen Reinigungsroutine. Neben den Baderäumen gab es in den Thermen auch Räume für Sport, Massage und Entspannung. Diese ganzheitliche Sicht auf Wellness prägte die moderne Spa- und Wellnesskultur maßgeblich.

Badefreaks wiederholten den Rundgang durch die Thermen bisweilen mehrfach am Tag, was zeigt, welch hohen Stellenwert die Körperpflege in der römischen Gesellschaft einnahm. Die zahlreichen Thermen und der hohe Pro-Kopf-Wasserverbrauch belegen, dass Badeanlagen zu dieser Zeit ein fester Bestandteil des Alltagslebens in Rom waren.